Sembrava un sogno, quella cavalcata europea della Juventus nella Coppa dei Campioni 1984-85. Una corsa entusiasmante, brillante, che accendeva gli occhi dei tifosi mentre il campionato lasciava l’amaro in bocca.

Con Barbara, l’amica del liceo dal cuore bianconero che al contrario di me proveniva da una famiglia di tifosissimi, non ci facemmo sfuggire l’occasione di vivere quelle notti magiche al Comunale di Torino, prima contro lo Sparta Praga nei quarti di finale, poi contro il Bordeaux in semifinale. Quando la Juventus conquistò la finale, l’istinto fu immediato: “Si va a Bruxelles”. Ma quella data del ’29 maggio’ troppo vicina alla fine dell’anno scolastico, e il suo richiamo a interrogazioni e compiti in classe, ci fece desistere. Al contrario, il papà di Barbara fece le valigie e partì per il Belgio con un gruppo di amici mantovani.

Noi ci organizzammo per vedere la partita a casa di lei, insieme alla madre, al fratellino e a qualche amico. Un salotto trasformato in una piccola curva bianconera, un rifugio d’entusiasmo in cui la tensione dell’attesa era scandita da sciarpe, bandiere e cori improvvisati.

Quello che vedemmo però, di lì a poco, non era calcio. Era terrore. Era confusione. Era dolore. E soprattutto, era morte.

Sul televisore, immagini confuse. Urla, panico, si intravedevano corpi a terra. Volti stravolti.

La paura ci gelò il sangue: “mamma sai di preciso in che settore è il papà? ” domandavano Barbara e il fratello. “Mi pare abbia detto in tribuna ma non so di preciso, non so quale tribuna” rispondeva lei senza staccare un attimo lo sguardo colmo di paura dal televisore.

Alle 21, quando ormai a Bruxelles il peggio era accaduto, arrivò una telefonata. Era la moglie di un amico mantovano partito con lui. Diceva di essere “quasi” certa che fossero in tribuna centrale. Ma quel “quasi” bastava a farci tremare dentro.

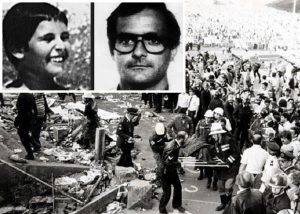

Quella sera, allo stadio Heysel di Bruxelles, si consumò una delle tragedie più nere nella storia dello sport

Pochi minuti prima dell’inizio della finale tra Juventus e Liverpool, una frangia di hooligans inglesi sfondò le reti di separazione e travolse il settore Z, occupato per lo più da tifosi italiani. La fuga disperata si trasformò in strage: la pressione della folla spinse decine di persone contro un muro di contenimento che cedette sotto il peso. Il bilancio fu atroce: 39 morti, di cui 32 italiani. Centinaia di feriti.

Tra le vittime c’era Andrea Casula, 10 anni appena, abbracciato dal padre nel loro ultimo istante di vita. E poi ragazze e ragazzi, giovani pieni di speranze: Giuseppina, 17 anni. Gianni, 20. Alberto, 21. Volti che non sarebbero più tornati.

Alle undici di sera rientrai a casa, stremata. Piansi per ciò a cui avevo assistito.

Per la violenza che aveva invaso lo sport. Per l’assurdità di quelle vite spezzate in un luogo dove si sarebbe dovuto soltanto gioire.

Alle 2 del mattino, finalmente, arrivò la telefonata: il papà di Barbara e il suo gruppo erano salvi. Erano davvero in un altro settore dello stadio e solo quando finalmente riuscirono a guadagnare l’uscita, una volta tornati in albergo, si erano resi conto della portata dell’orrore. In Belgio c’erano altri gruppi di tifosi mantovani, sia della città che di diversi comuni della provincia: quasi tutti appresero la verità il mattino successivo leggendo i giornali negli aeroporti o nelle stazioni di servizio. Nessuno è tornato uguale da Bruxelles.

Sarebbe bello dire che da quel giorno tutto è cambiato. Che quella lezione è bastata.

Ma non è così. Negli anni a seguire, abbiamo visto striscioni infami, cori urlati con disprezzo, nomi di tragedie lanciati come insulti. “Heysel”, “Superga”… non più ferite da rispettare, ma armi per offendere.

Troppe tifoserie hanno scelto la vergogna al posto del silenzio, l’odio al posto della pietà. Senza pudore. Senza memoria. Senza cuore.

E intanto, la violenza non se n’è andata. Ha lasciato gli spalti per invadere le strade, le stazioni, le aree di servizio. I vetri rotti dei pullman. I pestaggi all’alba. Gli agguati pianificati come guerre. Le risse con i coltelli. Gli scontri fuori dagli stadi, come riti tribali in nome di un odio che nulla ha a che vedere con lo sport. Un ragazzo colpito a morte per una sciarpa sbagliata. Un padre che accompagna il figlio allo stadio e non torna più. Le notizie scorrono veloci, le indignazioni durano un giorno. Ma la ferita è sempre lì.

Cosa resta dunque del calcio se può essere usato per insultare un bambino morto insieme al suo papà durante una partita? Cosa siamo diventati, se possiamo applaudire uno striscione che ride delle tombe?

Cosa abbiamo imparato dall’Heysel e da tutti i morti del calcio? Probabilmente niente. Perché lo stadio può essere passione, rivalità, emozione.

Ma quando diventa odio cieco e disprezzo per la vita, allora il calcio muore ancora.

Andrea aveva 10 anni e voleva solo vedere una partita vicino al suo papà… Che la sua storia continui a parlare, anche per chi non l’ha mai ascoltata.